|

| Berkarya Tanpa Batas Meski Dalam Keterbatasan |

Difabel merupakan akronim dari differently abled people yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan berbeda. Difabel diartikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan berbeda dari mereka yang tidak difabel. Konsep disabilitas mengakui bahwa setiap individu memiliki perbedaan (terlepas apakah dia difabel atau bukan) dan sebagai konsekuensinya dari perbedaan itulah maka sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat untuk merespon positif perbedaan tersebut. Konsep ini mengakui realitas akan keterbatasan fungsi (fisik atau mental) sebagai suatu realitas yang normal.

Di Indonesia mengenal istilah penyandang disabilitas sebagai kata pengganti penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah penyandang disabilitas resmi digunakan semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau the UN convention on the rights of persons with disabilities pada November 2011 lalu melalui UU no.19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Dan disempurnakan lagi melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU No. 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perlu dipahami bahwa hambatan atau kesulitan yang dialami oleh difabel adalah interaksi antara keterbatasan fisik/mental dan faktor lingkungan, respon sosial, serta faktor yang lebih luas yang mendukung atas hambatan ketidakmampuan tersebut.

Pelabelan Negatif Masyarakat Terhadap Difabel

|

| Pelabelan Masyarakat Terhadap Difabel |

Permasalahan yang sering dialami oleh difabel adalah mengenai stigma atau pelabelan negatif masyarakat terhadap difabel yang sudah mengakar dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai diskriminasi dan ketidakadilan terhadap difabel. Pelabelan negatif tersebut dimulai dari istilah dan pengertian yang dipakai untuk mengidentifikasi kecacatan yang menunjuk pada diri difabel.

Istilah dan pengertian yang dipakai adalah kecacatan. Istilah ini tidak terlepas dari budaya, kepercayaan, nilai-nilai dan pola pikir yang hidup dan berkembang di masyarakat. Banyak istilah dalam kehidupan sehari-hari sebagai label bagi difabel, antara lain orang berkelainan, orang tuna, tidak normal, anak luar biasa, penderita cacat, dan lain-lain. Istilah ini berkonotasi negatif pada difabel. Istilah "tidak normal" misalnya, sering dipakai untuk menunjukkan kondisi orang. Baik fisik maupun mental yang berbeda dari rata-rata.

Dalam dunia pendidikan dikenal seperti anak berkelainan penglihatan, anak berkelainan yang artinya kehilangan sesuatu pada dirinya. Orang cacat mental sering disebut tuna grahita karena kehilangan grahita (mental/intelektual) pada dirinya. Sebutan "tidak normal" dan "luar biasa" pada difabel merupakan persepsi masyarakat. Sekolah untuk anak-anakpun disebut Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Khusus. Sedangkan penyebutan "penderita cacat" berawal dari konsep medis yang menekankan hubungan cacat dengan sakit. Cacat dipahami sakit dan menderita, sehingga disebut penderita cacat.

Istilah lain adalah penyandang cacat. Istilah penyandang diambil dari bahasa Jawa "sandangan" yang berarti pakaian yang dikenakan. Jadi difabel menunjuk pada sandangan atau pakaian yang dikenakan orang yaitu kecacatannya. Hal ini menunjuk pada cap atau label orang tersebut. Jadi jelas bahwa istilah-istilah yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang kedisabilitasan sering bernada negatif sebagai suatu pelabelan.

Di dalam literature bahasa Inggris kita jumpai istilah untuk menyebut difabel, yaitu impairment, disability dan handicap.

Impairment menunjuk kepada bentuk kecacatan anatomis fisik/mental yang dialami individu, misalnya anak difabel polio kakinya layu, anak buta matanya cacat.

Disability merujuk pada keterbatasan fungsi pada individu sebagai akibat dari kecacatan anatomis tadi baik fisik, mental, emosi dan sensori, misalnya anak polio kakinya layu sehingga tidak bisa untuk berjalan, anak buta matanya cacat sehingga tidak bisa melihat.

Handicap lebih fokus pada hambatan-hambatan yang dialami individu difabel dalam hubungan dengan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, misalnya anak polio, kakinya layu, tidak bisa untuk berjalan sehingga butuh kursi roda dan lingkungan yang bisa diakses dengan kursi roda. Anak buta, tidak bisa melihat, sehingga mereka butuh tulisan Braille untuk baca-tulis.

Kelompok aktivis pemberdayaan difabel terus berjuang untuk menggunakan istilah yang dianggap lebih adil, memberdayakan dan tidak berkonotasi negatif, yaitu kaum difabel yang diangkat dari istilah different ability. Jadi difabel bisa melakukan apapun seperti yang non difabel lakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya seorang difabel bisa menempuh jalur pendidikan di sekolah umum dengan pendampingan shadow teacher, difabel pengguna kursi roda agar lebih aksesibel maka di sekolah dibangun ramp juga sarana-sarana pendukung lainnya agar difabel bisa mendapat hak yang sama dengan siswa non difabel. Bagi saya pribadi istilah apapun yang digunakan yang terpenting adalah perlakuan atau sikap masyarakat terhadap difabel.

Cara Pandang Masyarakat Terhadap Difabel

Setiap individu pasti memiliki pandangan masing-masing terhadap difabel. Dalam kehidupan sehari-sehari di masyarakat, kita sering menjumpai orang melakukan tindakan yang berbeda ketika dihadapkan pada masalah yang sama. Saya akan mengambil contoh realita sosial sebuah keluarga yang yang memiliki anak difabel.

Saya menjadi difabel saat usia 19 tahun dan sejak saat itu harus menggunakan kursi roda. Tentu bukan hal yang mudah untuk menerima kenyataan yang ada. Baik untuk saya pribadi ataupun keluarga. Lalu apa yang saya dan keluarga lakukan untuk menghadapinya? Yang saya lakukan adalah penguatan dan penerimaan diri bahwa saya difabel. Bukan masalah menjadi difabel. Meski memiliki keterbatasan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Tentu saja untuk melakukannya saya tidak bisa seorang diri. Butuh bantuan orang lain. Maka support system terbesar saya adalah keluarga. Mereka mendukung penuh apa yang ingin saya lakukan. Saya harus menjadi difabel yang mandiri, yang berarti saya mempunyai kendali atas hidup saya sendiri.

Saya diminta untuk melakukan apapun sendiri. Tidak bergantung pada orang lain. Jika sudah tidak mampu melakukannya maka saya bisa meminta tolong. Namun di luar sana, tidak dapat dipungkiri ketika sebuah keluarga memiliki anak difabel, akan memanjakan mereka, membantu semua aktivitasnya dan memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan yang lebih miris ada yang menempatkan mereka di panti karena berbagai alasan. Misalnya karena sudah tidak sanggup untuk mengurus hingga malu karena mempunyai anggota difabel. Tindakan yang dilakukan setiap orang tentu berdasarkan kesadaran mereka atas cara pandang terhadap difabel. Memandang difabel tidak bisa apa-apa, perlu dikasihani, memiliki anggota keluarga difabel adalah sebuah aib yang perlu disembunyikan atau hukuman atas dosa-dosa yang pernah dilakukan.

Ideologi Kenormalan

|

| Belajar Ideologi Kenormalan bersama Pak Sapto Nugroho di Roemah Difabel (Foto : Dok. Pribadi) |

Pada bulan Desember tahun 2017, saya mendapat kesempatan untuk belajar tentang Ideologi Kenormalan bersama Pak Sapto Nugroho, aktivis difabel dari Solo.

Dalam kegiatan tersebut, Pak Sapto meminta saya dan teman-teman lainnya untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan jenis disabilitas yang kami mililki? Kegiatan kami sehari-hari di rumah, serta suka dan duka menjadi difabel. Setelah perkenalan Pak Sapto bertanya pada kami.

"Apakah ada kecacatan di dunia ini?"

"Ada." Para peserta kompak menjawab.

Begitu mendengar jawaban kami, kemudian Pak Sapto meminta kami untuk menguji cara pandang kami mengenai cacat/normal dengan menggambar. Bagaimana definisi kami tentang penggambaran orang normal pada selembar kertas dan dibagi dua kelompok. Masing-masing kelompok pun berdiskusi, bagaimana sih penggambaran manusia "normal".

Dan ternyata di dunia ini tidak ada kecacatan. Selama ini kita terintimidasi dengan kecacatan karena pola pikir manusia. Dari golongan orang kedokteran yang melihat kecacatan dari organ lengkap dan berfungsi. Sebab menjadi manusia normal ada tiga yaitu fisik, jiwa dan ruh.

|

| Ideologi Kenormalan |

Belajar Ideologi kenormalan bersama Pak Sapto Nugroho memberikan banyak pencerahan pada saya. Juga pertanyaan dalam hati, uneg-uneg yang dulu mengganjal sudah terjawab. Mengubah mindset saya bahwa di dunia ini tidak ada orang cacat. Semua manusia yang terlahir ke dunia itu normal. Cacat atau normal itu hanya kata yang ada dalam dunia medis berdasarkan organ lengkap yang dimiliki serta fungsinya.

Tiga modal sebagai seorang difabel adalah niat, tekad dan nekat. Tidak perlu minder dengan diri kita yang difabel karena akan membelenggu hati dan pikiran serta menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan.

Melawan Stigma

Stigma terhadap difabel seharusnya bisa dihilangkan dari masyarakat. Namun untuk melakukannya tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan bukan? Diperlukan usaha yang konsisten dan terus menerus serta didukung oleh berbagai pihak. Lalu dimulai darimana dan siapa usaha untuk melawan stigma terhadap difabel? Harus diawali dari difabel itu sendiri.

Sebagai difabel karena kelainan langka Friedreich's Ataxia saya pernah merasa terdiskriminasi. Dipandang dari ujung kaki hingga ujung kepala karena saya memakai kursi roda. Juga dianggap tidak berdaya.

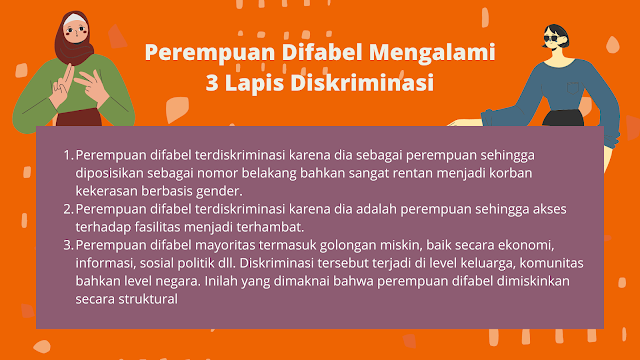

Diskriminasi terhadap difabel sebenarnya lebih sering ditujukan dan dialami oleh perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan difabel memiliki 3 diskrimimasi yang didapat dari keluarga, masyarakat bahkan negara.

|

| Diskriminasi Terhadap Perempuan Difabel |

Menjadi difabel saat usia 19 tahun karena kelainan langka Friedreich's Ataxia bukanlah hal yang mudah. Mulai dari harus menerima kenyataan yang ada, stigma-stigma mengenai difabel di masyarakat, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tidak adanya aksesibilitas di area publik dan lain-lain.

Sampai saat ini saya masih mengalami bagaimana dilihat dari ujung kaki hingga kepala karena memakai kursi roda. Atau mata mereka tak berkedip saat melihat saya melintas di hadapan mereka. Namun semua itu saya anggap sebagai "ujian mental".

Saya pernah merasa tidak berdaya, tidak tahu harus melakukan apa dengan kondisi saya yang harus memakai kursi roda. Apalagi saat melihat teman-teman sebaya bisa pergi kemana saja mereka mau dan bekerja. Muncul pertanyaan dalam hati. Apa saya bisa seperti mereka? Saya mau mandiri terutama mandiri secara finansial. Tentu saya harus bekerja. Sementara kita tahu betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk difabel. Meskipun sudah ada peraturan pemerintah bahwa setiap perusahaan harus menyediakan kuota 1% untuk pekerja difabel. Kenyataannya di lapangan, kuota 1% juga belum bisa terpenuhi di setiap perusahaan.

Faktor tidak terpenuhi kuota yang ada di setiap perusahaan adalah tentang aksesibilitas di tempat kerja juga pendidikan. Mayoritas difabel memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tidak semua difabel pernah mengenyam pendidikan formal. Kriteria pendidikan minimal yang diberikan sebuah perusahaan (minimal SMA) membuat difabel sudah minder duluan sebelum melamar pekerjaan. Sebab itulah mayoritas difabel lebih memilih bekerja di sektor usaha non formal misalnya bisnis online, membuka warung makan atau jualan pulsa.

Saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Berawal dari hobi yang saya miliki yaitu menulis. Perjalanan menulis saya dimulai dari menulis di blog, mengikuti lomba menulis, mengirim tulisan ke media cetak dan platform online juga mengikuti lomba menulis. Apalagi di era teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini membuat saya lebih mudah untuk menemukan peluang menyalurkan hobi atau kreativitas saya sekaligus mandiri secara finansial.

Dengan bantuan teknologi saya bisa menemukan informasi mengenai pelatihan menulis secara luring ataupun daring yang mampu meningkatkan kemampuan saya di dunia literasi.

Pada tahun 2017, saya mendapat informasi pelatihan menulis yang diadakan oleh Diva Press yaitu Kampus Fiksi Road To Semarang. Begitu mengetahui informasi tersebut saya segera menghubungi beberapa teman sesama penulis untuk hadir di acara tersebut. Namun sayang mereka berhalangan hadir. Saking inginnya ikut, meski lokasinya di lantai dua tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk datang. Saya hubungi Pak Edi Mulyono, pemilik Diva Press melalui pesan di facebook. Saya menanyakan tentang aksesibilitas di gedung tersebut. Tak menunggu lama pesan saya langsung dibalas.

"Saya kurang tahu, tapi saya pastikan akan saya bantu njenengan untuk bisa ke atas. Bereslah, mangga hadir dan bisa hubungi saya jika sudah di lokasi."

Keesokan paginya saya datang ke acara tersebut. Saat datang, saya dibantu menaiki anak tangga demi anak tangga menuju ke lantai dua. Kursi roda dan saya diangkat, Mas Said, panitia Gebyar Sejuta Buku untuk Semarang dkk.

Waktu pulang juga dibantu teman-teman yang baru saya kenal ketika mengikuti Kampus Fiksi. Menuruni anak tangga demi anak tangga. Sungguh hari itu adalah salah satu hari istimewa yang pernah saya lalui. Bukankah jika terus memikirkan tentang tidak aksesnya sarana publik maka saya tidak akan pergi kemana-mana. Sebagai difabel saya memang dituntut untuk berpikir kreatif, mencari solusi menghadapi hal yang tidak terduga. Sesekali memang harus nekat. Jika tidak begitu, saya tidak akan bisa berkembang, menjadi difabel yang tangguh dan mandiri.

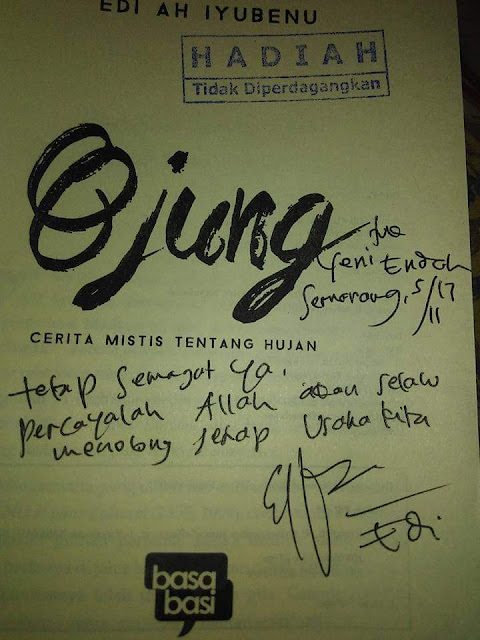

|

| Hadiah buku yang saya dapatkan saat mengikuti Kampus Fiksi Road to Semarang (Foto : Dok. Pribadi) |

Bukan hal yang mudah untuk mengubah stigma negatif tentang difabel di masyarakat terlebih stigma terhadap perempuan difabel. Namun sebagai perempuan difabel saya tidak mau dilabeli sebagai perempuan difabel yang lemah, tidak mampu melakukan sesuatu dan butuh dikasihani.

Saya berusaha berjuang melawan stigma sosial yang sudah ada di masyarakat dengan hal yang bisa saya lakukan. Dengan berkarya. Salah satu caranya dengan terus menulis.

Menulis adalah cara yang gunakan untuk mencurahkan apa saya pikirkan, dengar dan rasakan. Melalui blog saya menuliskan tentang kehidupan di sekitar saya, dunia difabel, seputar kelainan langka dan dunia literasi.

Dari menulis, saya sudah menerbitkan 17 buku antologi baik yang terbit di penerbit indie ataupun mayor, tulisan seperti cerita anak, cerita remaja, cerita humor, cerita misteri dimuat di media cetak lokal ataupun nasional, juara lomba blog dan lomba menulis Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga tingkat nasional bertajuk "Bloger Cerdas Menulis, Rakyat Cerdas Memilih". Lewat menulis saya mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo berupa laptop yang diberikan saat mengikuti acara Positive Youth Development di gedung Gradhika Bhakti Praja pada tahun 2019.

|

| Mendapat apresiasi dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat mengikuti acara Positive Youth Development di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada tahun 2019 (Foto : Dok. Pribadi) |

Meski difabel, saya beruntung diberikan Allah keluarga yang mendukung saya. Namun saya juga sadar, masih banyak teman difabel yang saat ini masih terbelenggu. Disembunyikan orang tua, karena malu punya anak difabel yang dianggap sebagai sebuah aib, tidak mendapatkan perawatan yang baik dll.

Untuk teman-teman difabel yang belum mendapat dukungan sosial dari pihak keluarga dan masyarakat. Jangan berhenti untuk berjuang. Terus berdoa agar Allah melembutkan hati mereka. Terus berkarya sesuai bakat dan minat kita. Kita tidak perlu capek-capek untuk berteriak. Sebab karya kitalah yang akan berbicara.

Kunci kesuksesan berawal dari keinginan dan minat yang kita kelola dengan baik dan profesional, selanjutnya jaringan, peluang dan kecerdasan diri yang akan bergerak. Terus berproses untuk sukses tanpa embel-embel belas kasihan. Keterbatasan bukanlah halangan untuk mengukir prestasi. Saya ingin terus berkarya tanpa batas meski dalam keterbatasan.